宁波“城市功臣”8户遭强拆流离失所

|

|

|||

|

|||

|

[导读]从1980年代到1990年代,浙江宁波因为非公经济快速发展,农民抛荒严重。为了完成粮食蔬菜的统购任务,就从台州、温州等地招徕大量种田种菜农户,定居当地,据不完全统计,超过1万多户、3万多人。

姚江村的外来户们站在“4·28”被拆迁的废墟上。他们在宁波种地多年,如今才发现自己只是没有任何保障的外来人员。本版摄影:记者 孙旭阳 ◎曾经,他们离开家乡来到这里种田种菜,被视作功臣; ◎如今,部分人为争取“本地人”的身份和待遇举步维艰 从1980年代早期到1990年代初期,浙江省宁波市因为非公经济快速发展,农民抛荒严重。为了完成粮食蔬菜的统购任务,就从台州、温州等地招徕大量种田种菜农户,定居当地,据不完全统计,超过1万多户、3万多人。 这些人在宁波辛苦劳作、生根发芽,年长者已繁衍至第三代。但中国的户籍和土地产权等制度,决定了他们的人生各不相同:有人户口转到了宁波,有人没有;有人加入了农村经济合作社,享受分红和土地补偿,有人没有。近年来,伴随着城市化的发展,宁波的农用地面积不断缩减,外来农户和传统农业一样,越来越显得过时。部分感觉被“抛弃”的外来农户开始努力争取本地农户的各种待遇,试图解决身份认同、社会保障等问题,然而他们发现,随着时代和政策的发展变迁,这越来越成为一个“不可能的任务”。 记者 孙旭阳 发自浙江宁波 遭遇强拆的“二等农民” 快乐只属于猫狗和鸡鸭。 当宁波的太阳开始落山时,蒋水信就会从借住的瓦房出发,到300多米外的一堆废墟上,凭吊自己过去的28年光阴。这堆废墟又像一个小垃圾场,其前身,是他和7个邻居的家。那是一排大集体时代生产队的瓦房,已经被挖掘机推倒三个多月了。 废墟中,最显眼的,是十几个空农药瓶。每看到它们,蒋水信就想起过去种菜的日子。除了种菜,他什么都不会。 对65岁的蒋水信来说,今年是他人生最灰色的一年。他经历了一场声势浩大的强拆,右腿被打伤,却因“暴力抗法”,被拘留了12天,成了一个“坐过牢”的人。多年前,他从台州临海迁来宁波时,从没想到会有这样的收场。 这里是宁波市江北区甬江街道姚江村。当地法院在4月底的一起执法中,强拆了包括蒋水信在内的8户外来户居住的房屋,行政拘留了11人,刑事拘留了5人。法院判决要求,这些外来户20多年来一直租住在姚江村,现在,房东不再出租房屋,他们必须离开。 但离开的话,去哪里呢?外来户们要求安置。这样的要求让他们吃尽了苦头。

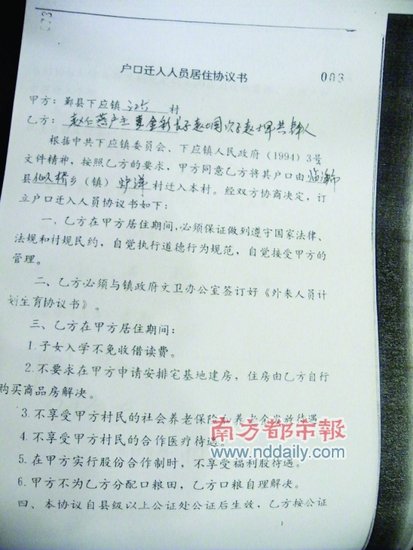

徐兰女展示当年其丈夫与黄泥桥村签订的合同:自动放弃经济合作社社员待遇。 从1999年,第二轮土地承包开始,外来户与宁波本地村集体的纠纷一直不断。类似姚江村的强拆,只是这些纠纷的一次高潮,也是尾声。外来户对宁波来说,已越来越过时,渐渐成为一个历史词汇。他们要么融入了当地,要么成为官方眼中的不稳定因素。 他们曾被视作功臣。在上世纪八十年代和九十年代,一共有数万外地农民到宁波种田种菜,替当地农民完成国家统购任务。但现在,幕布已经落下。推土机张着巨臂,将这段历史一块块铲平。部分外来户的生计,也被铲出一个巨大的问号。 他们说,自己是“二等农民”。 被驱逐的外来户们 4月28日之后,姚江村失去住所的8家外来户,5家搬离姚江村,3家则跟另一块聚居区的3家外来户挤在一起。和被拆掉的8家一样,这3家也是住的老生产队的仓库。 每一家有十几平方米大,阴暗又燥热。每两家人挤在这样的一间屋子里,电扇24小时全开着,嘎嘎作响。 宁波市江北区法院的《拘留决定书》显示,蒋水信被处以拘留15天的处罚:从2011年4月18日到5月12日。但在拘留所里呆了12天之后,他就被放了出来。 有关部门的执法似乎有些潦草。在当天的强拆中,有11名外来户被行政拘留。其中,蒋水信有拘留决定书,没有解除拘留证明书;毛雪兰没有拘留决定书,却有解除拘留证明书;朱小姣什么都没有。 不过,他们原也不奢望自己会被正常对待。他们既不会说普通话,这么多年来学的宁波话,也因为掺着老家方言而含糊不清。他们大部分人又是文盲半文盲,眼睛也老花了,连自己的讯问笔录上究竟写了什么,都看不懂。 现在,这些讯问笔录即将成为指控那5名被刑拘者的呈堂证供。想起这些,大家便惶恐不安。 官司是从去年开始打的。姚江村经济合作社状告蒋水信等十几家外来户,要求搬迁出其租赁的房屋。这里临近湾头大桥,地段很好,政府想在这块土地上建一个大型的商业休闲区。原住村民都已搞定,只差外来户。 挖掘机和推土机越来越近,蒋水信每天散步,就要路过它们。这些大家伙成排地停在路边。这个老农知道,它们随时会去推平他现在借住的那排房子,将外来户彻底赶出姚江村。 外来户不走,是想要求官方提高青苗补偿费,以征地时的2010年为准,而非2003年。更重要的,他们援引宁波市政府办公厅《关于妥善解决外来种田农户生产生活用房拆迁有关问题的通知》(甬政办发(2004)141号),想享受临时性生产生活用房被拆迁的安置条件。 在过去的7年间,141号文件曾给宁波无数外来户带来了希望,但大部分都以失望告终。因为,在当地有关部门看来,他们居住的房屋,要么原本属于村子,要么属于违建。当地人因拆迁告状都赢不了,外来户的这些诉求,就更像是一个笑话。 2010年11月9日,宁波市中院终审判决,姚江村外来户居住的村集体仓库属于租赁,其产权本归村经济合作社,不属于临时性生产生活用房。因此,141号文件并不适用于该案。外来户必须搬离。 在此之前的几个月里,姚江村外来户在40℃高温时被停过电,被“道上的人”赶过。他们都扛了下来,直到4月28日,他们才发现,一些事情扛不过去。 被刑拘的5人中,3人是姚江村外来户,还有两人来自邻近的甄隘村。两年来,他们一直同声相应,相互扶持,听闻当日有强拆,凌晨便赶来助阵。 “宁波数万外来户,数他们最惨。”代理姚江村外来户的北京律师王令(微博)说。在过去的十年间,他所在的律师事务所一直关注宁波的外来户问题。 姚江村14家外来户的户口都在原籍。这意味着,在他们的住所被拆掉后,他们将与宁波毫无瓜葛。不要说集体分红,征地补偿,连医疗和养老报销都没有。 而原籍,他们现在只有清明节才会回去一次。 他们一直以为自己是宁波人了,故乡的人也这样看他们。但20多年后,他们才发现,自己其实一直是个租房户,随时都可能被这个城市赶走。 要是他们当年把户口转到宁波,待遇是不是就会好些呢?也未必。在蒋水信和邻居以年迈之躯对抗拆迁时,比他小一岁的麻万明等人,正聚合数十名外来户四处喊冤,要求享受原住村民的待遇。 他们跟宁波的故事,还在持续。

蒋玉英的空挂户身份,让她享受不了当地村民待遇。 1983年:抛荒的宁波欢迎你 外来户最早来到姚江村,是在1983年。当时的宁波,还是一个被稻田和菜地包围的小城市。 市场经济的萌芽已经破土,宁波本地农民发现,种地远不如进厂。“很多土地抛荒。”鄞州区农林局副局长翁为民回忆说,国家对农产品的统购价格比市场低得多,质检却更苛刻,让种地在本地人眼中,毫无吸引力。 但是,宁波市粮食蔬菜的统购任务,并没有因此而减少。统购跟现在的维稳一样,成为各级政府必须完成的铁任务。压力层层分解,在乡镇和村两级,干部们的首要任务,就是找到足够的会种田又愿种田的人。 他们把目光投向台州、温州等地的山村。那些山村离最近的公路最少都有十几里远,背着背篓,进出一次便是一天。山民们辛苦劳作一年,也仅能糊口。除了几间石砌竹搭的房屋,和吃苦耐劳的秉性,他们一无所有。 但他们渴望新生活。“能有一点活路,谁会离开老家呀。”蒋水信说。这是姚江村外来户的共识。老家有宅基地,有薄田,还有祖坟。更重要的是,如果你不想走,永远不会有人赶你。 蒋水信是最早的一批来宁波的外来户。他们受到了当地政府和村子的热烈欢迎。最早的几年,种田能手会被戴上大红花,在集体大会上表扬。当他们回到老家后,也被看做是有面子的能人。呼朋引伴,不少亲友也跟随而至。 但外来户在宁波的日子并不轻松。以姚江村为例,该村属于宁波市的蔬菜基地。外来农户们平均租种三四亩菜地,每月需向政府出售三四千斤计划菜。计划菜的最大特点,就是价格极贱,市场上一角多一斤的青菜,计划菜只能卖一两分钱。 一年365天,他们天天呆在菜地里。每晚七八点睡觉,第二天凌晨两点起来收菜,然后去十几里外的蔬菜市场卖,卖得顺利了,6点前还可以回来睡一会儿,不顺利,8点以后回来,就得直接上工。 当困到无法坚持时,蔬菜大棚有时候会变成他们的卧室。 更多的外来户,是在种稻田。那更让人谈之色变。每一年春天和夏天,稻农们要先后经历两次双抢———抢收、抢种。每次双抢持续一个多月。这些天,稻农们每天的睡眠不会超过3小时。 在当时,只有租田超过20亩者,才能被评上“种田大户”,享受一年数百元的补贴。这让过度劳累成为外来户的常态,等他们步入老年后,高血压、腰肌劳损、颈椎病和关节炎成为常见病。 他们不能不拼命。双抢“抢”不到的话,收获的稻米淋了雨,秧插得晚了,下一季的收成不好,一家人就得挨饿。 挨饿是你自己的事,你还得完成村里的粮食统销任务。如果收成不够,只能自购市场的高价粮,然后再以统销价卖给政府。要是弃田而逃,按照宁波市农村20多年前的惯例,需赔偿村里或原农户500元人民币。 1992年,外来户蒋玉英为鄞县钟公庙镇(现为鄞州区钟公庙街道办)黄泥桥村种田,她每年一亩地要上交850斤统购粮,其中83斤属于税费,其余的按照2角/斤的价格,而市场价超过3角。 “简直是做牛做马。”蒋玉英说,村里派义务工、交提留款、交军属费等,大部分都由外来户承担。原村民每人还有7分的自留地不需要“交公粮”,外来户没有一厘。 此种情况,在当时颇为普遍。对世居的村民来说,外来户更像一群打工者。“没人强迫他们来这里。”鄞州区雅渡村经济合作社社长周碧宜说,外来户与村里,在当时是一种“双赢”。 对外来户来说,他们也没有感到太多的不公平。文化程度低是其一,更重要的是,他们觉得,告别种梯田、吃野菜的日子,自己和后代的人生,将从此改变。 但事实上,身份不平等的人,童年也不会平等。外来户的孩子,都会讲述同样的童年:他们上学必须缴纳借读费;在学校里因为口音被嘲笑;放学后,就得下地干活放牛。 “人一穷,就自卑,还干活,成绩咋能好?”姚江村外来户的后代蒋崇波说。他的父亲是5名被刑拘者之一。 姚江村的14名外来户中,只有3个孩子考上大学。外来户的后代,绝大部分都靠打工为生。跟本地年轻人比,他们不但工作差,还无老可“啃”。 转户:交钱成为“宁波人” 宁波开始招徕外来户,正值中国农村进行土地第一轮承包之时。土地制度的改革,私营经济的发展,让农民的收入逐年增长。1978年,浙江省农民人均纯收入为165元;1998年,增加到3815元。 20年间,横跨一轮土地承包和二轮之间,23倍多的增长,对宁波的外来户来说,感受却很一般。家有余粮,却无存款,是普遍现象。这也是他们离开宅基地,就无法在宁波定居的最大原因。

在鄞州区农林局为部分外来户建立的台账中,还有一份公证书(上图),以证明江六村一村民承诺不享受相关待遇的协议书(下图)内容真实。

宁波市究竟有多少外来户,难以确数。2004年,宁波市委政研室、市委农办、农业局、国土资源局《关于跨区迁移农户经济权益问题的调查报告》称,据不完全统计,宁波农村土地一轮承包后跨区迁移种地(田)农户超过1万1千户、3万1千多人。 但该数字因统计口径等原因,“不完全统计”似乎太不完全。据公开数据,在1999年之前,宁波鄞州、江北这两个外来农户最多的区,仅迁入户籍的外来户就有4700多户、1万6千多人。 宁波市委牵头的上述调查报告称,种田农户跨区迁移主要发生于1980年代后期和1990年代初期,到第二轮土地承包结束后基本停止。这些农户中,跨大市的有2124户,主要来自台州市的三门、临海、温岭和温州市的永嘉、乐清等县(市)农村。种田大户主要集中在经济较发达的鄞州、江北、北仑、镇海、江东、海曙等区的近郊镇(乡)的农村。 该调查报告认为,外来农户为宁波市做出了巨大贡献,并建议政府出台各种措施,解决他们的户籍和待遇问题。但这些建议大部分并未在实际中被采纳。 “只是我们内部的资料,不是公开文件。”宁波市农业局农经处负责人表示。 2004年这次调查,背景和1999年的外来户集中上访有些类似。两次上访潮,都是拥有户籍的外来户为了争取世居村民的待遇而发起。姚江村的外来户还是老家户籍,而且拆迁队伍的推土机还没有推到姚江村,他们仍可以安宁地种菜。 两次上访潮的源头,是宁波市委[1994]26号《关于进一步推进粮田适度规模经营的意见》。该文件明文允许外来户迁转户口。“对于具有一定规模,承包经营粮田三年以上,安心农业,经营效益较好,且能遵纪守法的外来种粮大户,可以发给定居务农的戤社户(记者注:仅挂靠户口),其建房、子女入学,以及享受必要的生活设施等待遇应与本地农户一视同仁”。 事实上,在这份“26号文件”之前,宁波市以鄞州区为主的郊区农村,外来户已开始大规模地迁入户籍。其中,有原本种田的农户,也有仅为宁波户口而投靠的外地人。这些外地人日后上访的理由之一,就是他们有种地意愿,但当时已无地可种,所以他们也有权享受“种田大户”的待遇。 麻万明就是这样一个外来户。他老家在宁海县,于1993年迁入鄞县石碶乡(现为鄞州区石碶街道)雅渡村。他的中间人,是邻村的一个村干部。 在麻万明看来,当时基层财政吃紧,故大发承诺,以转户口为名,收取大量费用,所以除了政府允许的种田大户,还有很多无地可种的人都放弃原户籍,来到宁波。结果等到了1999年土地二轮承包,和2004年大规模入村经济合作社时,激起大量矛盾。 不过,麻万明也承认,他所交费用并不多。一家四口,只花了2500元。这在当地的转户行情中最为便宜。在临近的石碶村转户,户主一人2500元,其他家庭成员一人1500元。 随着行情的红火,这些被称为“迁户费”和“村庄建设费”等的价格也不断上涨。1997年,外来户金从进和两个孩子迁入鄞县钟公庙镇黄泥桥村,“城市容纳费”高达1.5万元。 这时,收费更加“正规”,以前仅有乡镇政府、派出所或村委会开一纸收据,这时也改为了打印有编号的“鄞县行政事业性收费统一票据”。 转户费,耗尽了之前就来到宁波的种田大户不多的积蓄。还有人举债,直到十年之后才还清。也有一家数口人,因为钱不足,只好先让丈夫和孩子转,妻子的户籍至今仍留在原籍。这在外来户聚集的村子,并不少见。入户不入社“戤社户”之争 宁波市多部门《关于跨区迁移农户经济权益问题的调查报告》称,截至2004年初,已迁入户口并加入村经济合作社(入社)的外来户为4639户,占跨区迁移种地农户总数的40.5%,户口迁入但未入社的为1365户,占11.9%. 在此前5年内,因为第二轮土地承包,迁入户籍的外来户要求承包土地,与世居村民发生大量纠纷。政府介入后,让外来户缴纳从数百元到上万元不等的入社费,解决了一批。 那次未入社的外来户,在进入本世纪后,因土地补偿和劳动力安置等问题,与当地的矛盾又越来越尖锐。 争执的焦点,就是“戤社户”问题。该词为浙江特别是宁波所特有,原本指1960年代初,国家困难时期,地方精简下放到农村落户的人员,也指农村无固定职业的居民被确定去某一个村集体经济组织购买粮食的对象。在全国其他地方称之为“买粮户”。 在宁波市1994年“26号文件”中,迁入户籍的外来户都被纳入“戤社户”,不享受村经济合作社社员的待遇。为此,各村在与外来户签订转户协议时,都要求后者放弃一些待遇。 比如,拆迁户金从进与黄泥桥签订的协议就规定,他放弃享受自留田、口粮田、土地征用补偿费、合作医疗费、养老保险费和劳动力安置费等。 为了将这种“非社员待遇”确定下来,不少村子还专门到公证处将协议公证。十几年以后,这些公证书成为村集体对外来户胜诉的力证。 进入本世纪以来,宁波市的拆迁日甚一日。现在,宁波市近郊乡镇90%以上的劳动力都转入二三产业。耕地面积也不断减少,以鄞州区为例,截至2010年,鄞州区土地流转总面积超过30万亩,占耕地总面积的77.3%. 之前,“戤社户”只要有土地可种,入不入经济合作社问题不大,但当土地减少甚至没有时,经济合作社成为他们,尤其是其中的老人获得收入的唯一渠道。 和“戤社户”一样,经济合作社历史也很悠久。“这是从上世纪50年代发展过来的一个词。”鄞州区农林局一位副局长说。 查询历史资料可知,早在1951年,宁波市便有农民组织互助组,数年后,中国进行社会主义改造,互助组上边又有了合作社、高级社,乃至人民公社。改革开放以后,土地包产到户,在全国绝大部分地方,合作社已成为一个历史名词。而在浙江,该名词依然具有生命,负责判定村民:是可以分享集体利益的世居村民,还是仅仅挂靠的“戤社户”? 原本,村民入社条件比较宽松。《浙江省农村经济合作社组织条例》(1992版)规定,“户籍关系在本村、年满16周岁的农民,均可以参加村经济合作社”。 在二轮土地承包纠纷中,“戤社户”以此维权。但当时鄞县政府乃至宁波市以“浙江省农村工作办公室”(1999)28号批文为由,将上述条文细化为,在合作化运动后,迁入户籍的农民及其子女,除国家政策有规定外,要加入合作社,必须缴纳公共积累,并由社员开会通过。 而且,这些人要成为社员,还得是官方认可的种粮大户。衡量大户的标准,各村并不一致。在雅渡村,除了口粮田外,承包土地必须在2亩以上,户口迁入5年以上。 土地面积和年限,卡住了一部分在转户潮中迁户到宁波,却从事非农业的外来户。而且,要入甲村的合作社,比如户口在甲村,种田也在甲村,这又过滤掉了一部分外来户。 还有另一部分无法入社的,那就是符合种粮大户标准,但拒不缴纳公共积累的外来户。1999年左右,宁波市农村经济合作社的入社积累,一个人从数百元到上万元不等。经济越好的村子,积累就越多。对外来户来说,这是他们为了融入宁波,所缴纳的第二笔巨款。 “他们不交公共积累,政府也没办法。”宁波市农业局农经处处长朱秀丽说。“原住村民世世代代都在村里,土地宅基地,集体工厂,都是他们挣下的。你不能迁个户口,就分享他们的东西。” 而像姚江村蒋水信这些户籍都不属于宁波的外来户,能争取的,只有更高的青苗费和住房安置。不过,以之前的案例,他们很难成功。

甄隘村外来户李宏取和妻子来宁波已20多年,窝棚面临拆迁。 现实:入社之路越来越难 提起外来户,基层官员感触最深。鄞州区农林局农经科副科长钱洪说,十年来,农经科的主要工作之一,就是缓解外来户与村集体的矛盾,减少上访量。简而言之,就是让尽可能多的外来户入社。“1999年那次,我们解决了60%的外来户入社问题,2004年达到了80%.”钱洪说,官方为此派出了多个工作组驻村协调。财政上也采取了一定的赎买措施,帮助外来农户入社。仅2004年,鄞州区为补助入社积累就耗资一千多万元。 鄞州区农林局数据显示,截至目前,全区外来农户有18942人已入社,占其总数的96%.其中,前年和去年的入社人员为1282人。“目前仍在上访的外来户主要是户籍迁入到鄞州农村、在当地从事二、三产业的人员。” 现在再协调此问题,“越来越难办。”鄞州区农林局副局长翁为民说,农村土地拆迁越来越多,村集体经济的盘子也越来越大,几乎所有合作社社员都会拒绝新成员的加入。入社需要缴纳的公共积累也狂增。当年,只需要数百几千元,现在至少两三万元。据官方称,这些公共积累还刨除了土地的价值。 对宁波市外来户尚未入籍者,以及入社者的总数,宁波市农业局农经处负责人称尚无统计。“可以肯定,绝大部分外来户的问题,已经得到解决。” 长期关注该问题的北京理工大学经济学教授胡星斗说,于2008年实施的《浙江省村经济合作社组织条例》,对之前比较宽松的入社条件又做了限制,其实就是想阻止新社员的加入。政府其实缺乏解决问题的诚意。 因为规定“政策性移民”可以入社,外来上访户们寄希望于官方承认自己的这个身份。为此,鄞州区人大常委会致函浙江省人大常委会法工委,于2009年9月22日得到的答复称,“政策性移民落户”指的是国家为了重点工程等需要,根据县级以上政府规定,在一定时间内“有计划、有组织地将特定人员迁移到指定地点落户的人员”。 显然,外来户们不属于“政策性移民”。他们被官方解释为“人口的自然流动”。“他们来宁波,是因为比老家好。”鄞州区中河街道办副主任陈红光说。 在宁波外来户上访较多的鄞州区,农林局专门为这些人办了一份台账。共有117人,记载了每个上访户的个人情况,和其享受不到社员待遇的原因。 麻万明名列前几名,其“上访情况和要求”是,“因政策与其实际情况不同,不能达到享受入户和福利待遇等等”。 这本台账中,还有一份公证书的复印件,以证明1995年,鄞县下应镇江六村,一外来户承诺放弃村民待遇的《户口迁入人员居住协议书》的真实性。 这份协议书显示,外迁户除了子女上学须交借读费外,还没有宅基地、养老保险、合作医疗,福利分红等。 事实上,上访很少能解决问题,也使问题更加复杂。 “我们不能松口。”鄞州区中河街道一名干部称,“不符合政策的人通过上访如愿了,上访的人会更多。” “政策”,是各级干部解答外来户问题的最常用理由。在鄞州区农林局农经科办公室,有一大包白皮的《浙江省村经济合作社组织条例》,凡遇到咨询外来户问题的访客,副科长钱洪便从牛皮纸大包里拽出一本递过去。省人大关于外来户不属于“政策移民”的答复,也被打印了很多份,随要随拿。 在姚江村外来户的官司中,律师王令向法庭陈述,称外来户对宁波贡献巨大,审理其房屋安置问题,不能不考虑到具体的历史背景。 但此说并没有被法院采信。而在鄞州区农林局干部钱洪看来,贡献并不是其入社的理由,“难道乞丐对社会没贡献吗?” 他劝说那些拒交入社积累而无法入社的上访户,入社积累越涨越高,现在不交,以后更交不起。鄞州区目前的集体资产(不含土地,下同)已超过70亿元,宁波市则高达490亿元。如此大的基数,让公共积累正逐年猛增。 越来越多的征地补偿,也使原社员越发抵制申请加入者。2011年,鄞州区新入社的外来户已不足十人。 还有更棘手的是,当地村集体经济正进行股份制改造,以后将“生不增,死不减”,彻底堵死外来户入社之路。 问题解决遥遥无期,日子仍在继续。即使数宁波“最惨”的姚江村外来户,仍憧憬着有一天会等到安置房。 “4·28”强拆中,姚江村有8户外来户被拆屋,他们的家畜家禽也不知所终。他们不但想念那排破旧的房子,更想念在强拆中丢失的猫狗和鸡鸭。 不过又有什么办法呢?连人都没家了。 在离强拆现场不远处,是甄隘村的外来户窝棚区。每天傍晚,凉快的时候,总有一群狗在草丛间嬉戏。不过主人们却高兴不起来,从各自老家来到宁波20多年后,他们从没有像现在这么焦灼。 对外来户问题,街道办和村干部都表示不愿多说。“这事法院说了算”,姚江村经济合作社社长包军表示。 姚江村委和甬江街道拆迁办,在同一座大院里联署办公。他们目前最重要的任务,就是尽快推平外来户的菜地,赶走人和家禽家畜,把土地平整好,交给开发商。 |